こんばんは、智道です。

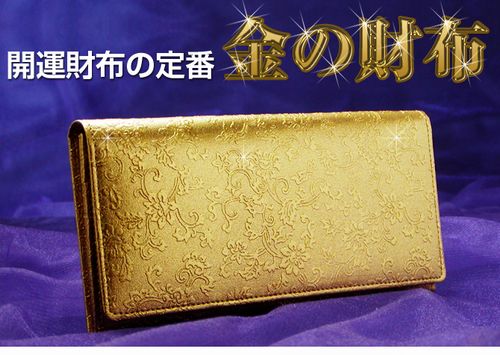

幸せの貯まる財布![]() の話です。

の話です。

春財布にこんな話があります。

春の訪れを知らせるのに桜の開花が一般的ですが、

その昔の農村では、

”山の神が里に降りてきて田の神様となり、

田の神が桜の木に宿るときに桜が咲く”

と伝えられていました。

満開の桜の下で宴を囲む、

今でいう花見は農村の正式な御神事だったのですね。

桜の芽は開花する前にパンパンに張って一気に開花しますが、

春財布もそれにあやかっているのかもしれません。

春と張るを掛けた和歌もいくつかあります。

●あづさ弓 春たちしより 年月の 射るがごとく 思ほゆるかな

●霞立ち 木の芽もはるの 雪ふれば 花なきさとも 花ぞ散りける

●四方山に 木の芽張る雨 降りぬれば 父母とや 花の頼まむ

●津の国の 難波の葦の 芽もはるに しげき我が恋 人知るらめや

和歌にうたわれたのが、張ると春が掛け合わされた起源となったようです。

現代では春と張るを掛け合わせた言葉で、

春に向かって木の芽が張る状態を、財布がお金で張った状態に例えて

「春財布」と言うのが語源のようですね。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

おやすみなさい、素敵な夢を(∩^o^)⊃━☆゚.*・。゚

人気ブログランキングに参加しています。

皆さまに幸せと豊かさをお届けするブログを目指してます。

ワンクリックで応援をいただければ励みになります。

↓↓↓