おはようございます、智道です。

今日、ご紹介するのは出雲國神仏霊場第十番の大山寺です。

昨日の大神山神社のご紹介記事にも書きましたが、出雲國神仏霊場と言いつつも大神山神社と大山寺の所在地は伯耆國になります。伯耆國は「ほうきのくに」と読む、かつての地方行政区分である令制国のひとつです。

同じ鳥取県の東部に位置する因幡國と比べ、西部に位置する伯耆國は古代遺跡や方言などの文化的な面で、出雲國との共通点が多いため出雲國と伯耆國を合わせて雲伯と呼ばれることもあります。

だから大神山神社も大山寺も、出雲國の神仏霊場と呼んでもおかしくはないのですv(^^)v

とまあ、色々と薀蓄を述べましたが、ウィキペディアを参考させていただいています(*^^*ゞ

自分で調べながら、「なるほどぉ!」と頷いております。

さて、大山寺は大神山神社奥宮参道入口のすぐ近くにあります。

駐車場を下りた道の突き当りが大山寺入口、斜め左の山の方へ向かったら大神山神社奥宮参道入り口という位置関係です。

山陰の名刹として、鎮護国家の霊場として、さらに、ご先祖様に逢えるお寺として中国地方一円から深い崇敬を集めている大山寺ですが、こちらがその大山寺の縁起となります。

奈良時代養老二年(718年)、出雲の国玉造りの人で依道と云う方によって山が開かれました。

「大山寺縁起」によると、依道がある日金色の狼を追って大山に入り一矢にして射殺さんとすれば、矢の前方に地蔵菩薩が現れ信心の心がにわかに起こり弓矢を捨てました。狼はいつの間にか老尼と化し依道に話しかけました。

この出来事により依道は速やかに出家、仏道の修行をしこの山に地蔵権現を祀りその名を金蓮と改めた記されています。

「選集抄」にもほぼ同じ説話が載っています。<大山寺パンフレットより>

平安時代に入ってからの大山寺は天台宗が統括するようになり、西日本における天台宗の一大拠点となりました。

寺の住職である座主は比叡山から派遣され、ここでの任期を勤めた後、比叡山に戻って昇格するという僧侶のキャリア形成の場でもあったようです。

大神山神社奥宮との繋がりもあるようなので、こちらも記載しておきますね。

平安時代に村上天皇より大山権現(地蔵権現)を大智明菩薩とするという勅(みことのり)が下されたため、御本尊を本殿権現社(現在の「大神山神社奥宮」)に祀り、大智明権現というようになりました。

両部習合、すなわち神と仏を一緒にお祀りする習わしで明治初めまで続きましたが、明治政府による神仏分離の政策により別けられました。<大山寺パンフレットより>

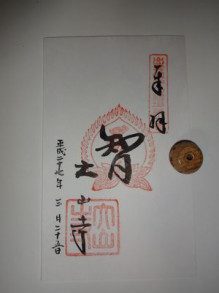

そんな由緒と歴史のある大山寺にお参りしたのは平成27年3月25日です。大神山神社と合わせてのお参りです。

この日の米子市街地は晴れ間も見えて、小春日和だったのですが、標高1,000mに近い大山寺の駐車場に着いた時は

雪がちらちらと降り始めました。

ご覧の通り参道や境内は残雪。この時期の大山では残雪というよりもまだ本物の雪ですね(^o^)

ぐるりと境内を廻ってみたかったけど、この通りの雪なので本堂の前の方をちょこちょこ歩いて下山しました。

伯耆大山は素敵ですね~♪

大自然の中にいると氣分が良いです。機会をつくってまた訪れたいと思います。

それでは今日の記事はここまでです(^.^/)))~~~

<大山寺のデータ>

所在地:鳥取県西伯郡大山町大山9

山山号:角盤山

宗宗派:天台宗

御本尊:地蔵菩薩

創建年:養老二年(718年)

開開基:金蓮

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

今日も素敵な一日をお過ごしください。

人気ブログランキングに参加しています。

皆さまに幸せと豊かさをお届けするブログを目指してます。

ワンクリックで応援をいただければ励みになります。

↓↓↓