おはようございます、智道です。

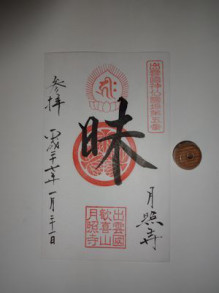

出雲國神仏霊場の旅、今回は月照寺への参拝記をお届けします。

月照寺にお参りしたのは、平成27年1月21日です。

このお寺は小学校の遠足で訪れて以来なので、四十数年ぶりの訪問となります。

当時は子供だったのでお寺には興味がなくて、ひたすら同級生と遊ぶのが面白くて、寺院そのものの記憶はあまりありません。ただ大きな亀の石像があったのだけは印象的で、久方ぶりに実物を見て、ああこれだったのかと思い出が蘇りました。

このお寺についての知識はあまりないので、多くをウィキペディアから参照させていただきました<m(__)m>

http://bit.ly/1lcjlgk

この地にはかつて、洞雲寺という禅寺がありました。

永く荒廃していましたが、松江藩初代藩主・松平直政は生母である月照院の霊牌安置所として、1664年(寛文4年)にこの寺を再興しました。

浄土宗の長誉を開基とし、「蒙光山(むこうさん)月照寺」と名を改めました。

直政は1666年(寛文6年)に江戸で死去しましたが、臨終の際に、「我百年の後命終わらば此所に墳墓を築き、そこの所をば葬送の地となさん」と遺しました。

二代藩主・綱隆は、父・直政の遺命を継ぎ境内に直政の廟所を造営し、その際に山号を「歓喜山」と改めて、以後、九代藩主までの墓所となりました。

茶人藩主として著名な七代藩主・松平不昧の廟門は松江の名工・小林如泥の作によるとされ、見事な彫刻が見られます。

また境内には不昧お抱えの力士であった雷電爲右衞門の碑もあります。写真は雷電の手形です。実物はやっぱりでかいです。

松江ゆかりの外国人といえば、真っ先に思い浮かぶのは小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)ですね。1891年(明治24年)に松江を訪れた小泉八雲は、この寺をこよなく愛し、墓所をここに定めたいとまで思っていたと言います。

六代藩主・宗衍の廟所にある寿蔵碑の土台となっている大亀は、夜な夜な松江の街を徘徊したという伝説があります。

この石の大亀は、下の蓮池にある水を飲み、「母岩恋し、久多見恋し…」と町中を暴れ回り、人を食って歩いたのだとか。「母岩、久多見」とは、この大亀の材料となった石材の元岩とその産地の久多見と呼ばれる地域のことです。

松平不昧は30キロ西方の出雲市久多見町の山中より堅牢で緑色の美しい久多見石を材料として選びますが、この岩はかつてクタン大神が逗留したとされる神石で、切り出しや運搬には難儀を極めたようです。

こうした神威を恐れた不昧はお抱えの絵師に延命地蔵像を描かせ、残った岩に線刻して崇めています。この延命地蔵は不昧にあやかり「親孝行岩」として現在も信仰されています。

一方、暴れまわる人食い亀を見かねたお寺の住職は大亀に説法を施しましたが、大亀は、「私にもこの奇行を止めることができません。どうかお助けください」と大粒の涙を流しながら訴えたと言います。

不憫に思った住職は、亡くなった藩主の功績を掘りこんだ石碑を大亀の背中に背負わせて、この地にしっかりと封じ込めたということです。

現在ではこの大亀の頭を撫でると長生きできると伝えられています。

この伝説は、小泉八雲の随筆『知られざる日本の面影』に紹介されています。

松江にいらっしゃったのなら、ぜひ小泉八雲も愛したこのお寺にお参り下さい。

<月照寺のデータ>

所在地:島根県松江市外中原町

山山号:歓喜山(かんきさん)

宗宗派:浄土宗

御本尊:阿弥陀如来

創建年:1664年(寛文4年)

開開基:長誉上人(ちょうよしょうにん)

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

今日も素敵な一日をお過ごしください。

人気ブログランキングに参加しています。

皆さまに幸せと豊かさをお届けするブログを目指してます。

ワンクリックで応援をいただければ励みになります。

↓↓↓